ВЕЛИКИЙ МИРОТВОРЕЦ

Художник Иван Яковлевич Билибин. «Съезд русских князей»

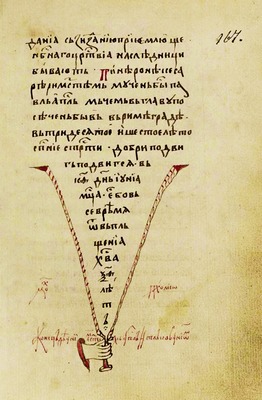

Съезд князей 1374 года.

Год: 1374 г. (предположительно 26 ноября)

Место: г. Переяславль-Залесский.

Важнейшие события:

- Осенью произошел (начал свою длительную многомесячную работу) важнейший общий съезд русских князей в граде Переяславле-Залесском. Тогда были приняты общие решения, повернувшие политику Владимирской и Московской Руси, да и сам ход русской истории. Именно на этом съезде были определены основы крепкого союза Северо-Восточных русских княжеств и даже положено начало утверждения будущих границ Великороссии.

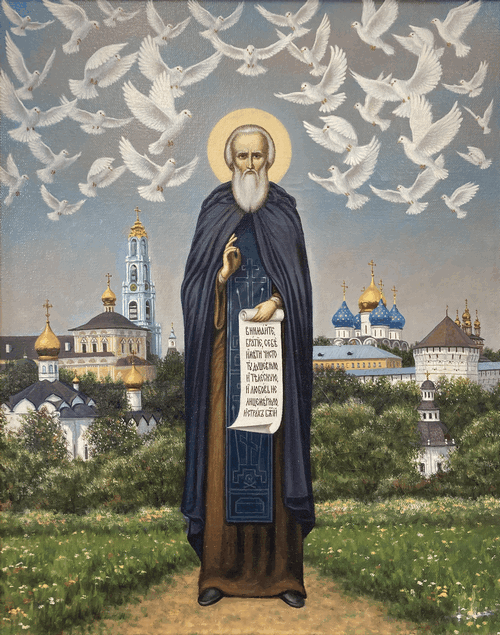

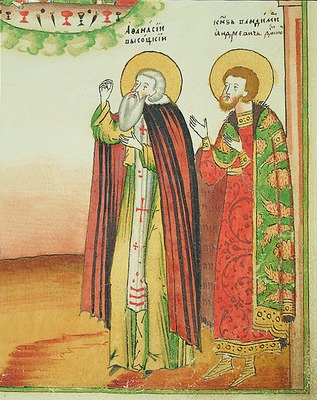

- В том же году митрополит Московский Алексий, предполагая свою ближайшую кончину, примет решение о передаче митрополичьей власти игумену Троицкого монастыря Сергию Радонежскому. Произойдет их встреча, при которой митрополит передаст преподобному Сергию необходимые бумаги и знаки данной власти. Но Троицкий игумен откажется от столь важного и высшего положения в русской церковной иерархии и останется в монастыре — совершать свой монашеский подвиг.

- Именно в этом году мы можем говорить о получении преподобным Сергием Радонежским особых подарков от византийского патриарха, а также совета-указания по переустройству монастырского жития на общежительский устав. Причем константинопольский патриарх с этими предложениями обратился только и исключительно к игумену Троицы, минуя не только других московских церковных иерархов, но и, возможно, даже самого митрополита Алексия (хотя источники толкуют события по-разному).

- Авторитет старца Сергия Радонежского стал в этом году настолько заметен, что он был специально приглашен на вышеупомянутый княжеский съезд в Переяславль, при этом — избран в качестве крестного отца для рожденного Юрия. Крестив младенца, нареченного в честь дня святого Георгия Победоносца — Юрием, он совершил не совсем обычное действо. Связывание себя с мирскими обязательствами, скорее, было исключением из правил (крестный отец — тем более для будущего князя — обязанность для игумена немалая). Но данный факт засвидетельствован в исторических документах.

Есть также сведенья о том, что рядом с Сергием в Переяславле находился инок Савва — будущий преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский чудотворец. Не случайно же впоследствии его жизнь будет так крепко связана с судьбой Юрия Дмитриевича, когда тот станет удельным князем Звенигородским. - Тверской князь Михаил в январе 1374-го заключил мир с Дмитрием Ивановичем, что позволило великому князю Московскому вступить в союзничество с Новгородом Великим и затем — с княжеством Нижегородским. Такие перемирия создавали перспективы для больших перемен.

- Тогда же князь Дмитрий Иванович неожиданно для многих решает прекратить выплату дани Орде. Это смелое решение и события вокруг него вошли в историю под названием «розмирие». Размолвка произошла с конкретным правителем — Мамаем, который потребовал от Москвы увеличения размеров самой дани. Из Орды на Русь, в княжество Нижегородское (как мы помним — в это время уже бывшее союзником Москвы) прибыл отряд под предводительством полководца Сарайки, дабы усмирить западные улусы. Но нижегородцы ордынское войско разоружили, пленили, а потом и вовсе всех порубили, включая Сарайку. Теперь русским союзникам надо было либо отвечать за сделанное с повинной головою, либо твердо стоять на своем и дать отпор ордынцам. Но такие решения в одиночку не принимаются.

- Не случайно, словно в поддержку русичей, произошел неожиданный поход в Орду войска из Литвы. Подобного рода смелые действия по отношению к грозному Востоку вполне могли воодушевлять для принятия смелых же решений. В Рогожском летописце событие отнесено к 1374 году.

- Именно с 1374 года русские князья стали действовать не разрозненно, а сообща. Они объединили свои силы вокруг Москвы, что позволило им затем победить вновь взбунтовавшегося великого князя Тверского Михаила, стремившегося с помощью Мамая захватить великое княжение Владимирское, а затем совершить через пару лет поход в Волжскую Булгарию, одержать величайшую победу над ордынцами в битве на реке Воже и уже в 1380-м — разгромить самого Мамая и его войско на поле Куликовом.

Воин-змееборец

Белокаменный рельеф, 52 × 19 × 33 см

1374 г.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, г. Москва, из Спасского собора Андроникова монастыря.

Современными археологами было обнаружено каменное изваяние воина-змееборца, которое находилось в алтарной преграде появившегося как раз в то время Спасского собора Спасо-Андроникова монастыря в Москве. Оно было установлено, по мнению некоторых исследователей, еще при игумене Андронике, в честь появления на свет в 1374 году великокняжеского младенца Георгия. На нем изображалась «борьба со змеем», со злом, что символически станет смыслом будущей жизни князя Юрия. Так действительность иногда напрямую бывает связана с некоторыми «предвидениями», появляющимися намного ранее.

Сергий Радонежский в Нижнем Новгороде

Год: 1365 г. (приблизительно 27 (14) ноября)

Место: г. Нижний Новгород.

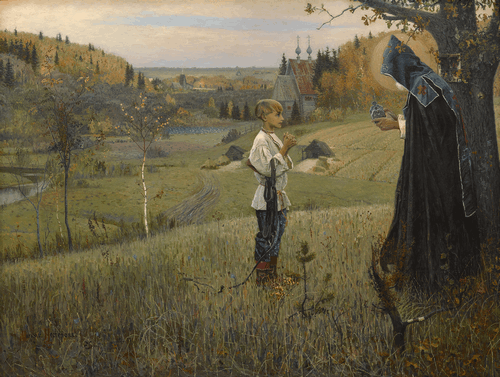

Преподобный Сергий Радонежский. Художник Сергей Ефошкин

С Нижним Новгородом связаны особые страницы жизни игумена земли русской – преподобного Сергия Радонежского.

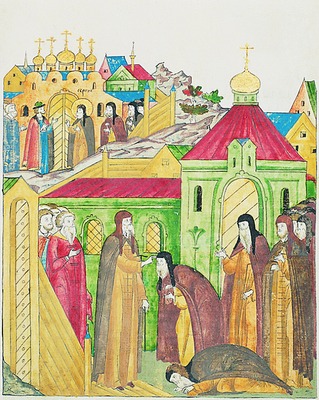

В 1365 году Преподобный Сергий по благословению митрополита московского и всея Руси Алексия отправился в Нижний Новгород, чтобы смирить нижегородского князя Бориса Константиновича, вернуть нижегородский престол князю Дмитрию Константиновичу, и главное –заключить крепкий политический и духовный союз между Москвой и Нижним Новгородом.

По этому поводу в своем труде «Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра» Е.Е. Голубинский пишет, «в 1365 г. поссорились между собой князья Суздальские Дмитрий и Борис Константиновичи из-за того, что младший брат захватил Нижний Новгород, оставшийся после третьего умершего брата, и не хотел уступать его старшему брату…». Дмитрий Суздальский обратился с жалобой на Бориса к великому князю Московскому Димитрию Ивановичу и к митрополиту Алексию, чтобы решить этот вопрос без вмешательства оружия. Внутренняя и внешняя обстановка на Руси в это время была очень напряженной: продолжались междоусобные распри князей, а правители Золотой Орды ждали повода, чтобы воспользоваться ситуацией.

Для исполнения этой миссии преподобный Сергий и отправился в Новгород. Митрополит Алексий даже поручил преподобному Сергию в случае упорства Бориса затворить в Нижнем Новгороде все церкви, т.е. наложить на город церковное прещение. Задача была выполнена.

Кроме основной политической задачи, преподобному Сергию следовало решить другие вопросы:

Упрочить политический союз нового Нижегородского князя Дмитрия Константиновича и Московского великого князя Дмитрия Ивановича, связав его узами княжеского брака. В своей записке «О преподобном Сергии Радонежском» российская императрица Екатерина II пишет следующее: «В 1365 г. преподобный игумен Сергий, по просьбе князя великого Дмитрия Ивановича, ездил послом в Нижний Новгород к князю Борису Константиновичу о мире. И мир, и тишину таки восстановили, и первые слова о браке князя великого Дмитрия Ивановича с дочерью князя Дмитрия Константиновича Суздальского были пособием преподобного игумена Сергия, чем пресеклись междоусобные распри о великом княжении Владимирском на Клязьме»

Также преподобный Сергий выполнял поручение митрополита о налаживании церковной жизни в Нижнем Новгороде и искал нового кандидата на Суздальскую епископскую кафедру, которым впоследствии станет преподобный Дионисий игумен Печёрский.

Нижегородское княжество в конце XIV века окончательно входит в состав нового Московского Русского государства, а основанный по преданию преподобным Сергием Троицкий храм с тех пор в сознании Нижегородцев является символом единства Нижнего Новгорода и Москвы.

Отметим, что в XIV веке дорога из Москвы в Нижний Новгород проходила через Владимир и Суздаль, вероятно, поэтому преподобный Сергий оказался на территории нынешнего Сормовского поселка Копосово, остановился здесь, осветил источник и основал будущую церковь Троицы Живоначальной. В середине XIV века нижегородский край страдал от чумы, Преподобный силой своей святости остановил поветрие. Известно, что намного позднее копосовские источники пользовались особым почитанием не только у нижегородцев, но и у москвичей вплоть до революционной поры.

И теперь выпить воды из источника, освещенного самим Сергием Радонежским и побывать в храме, который он основал, может каждый нижегородский прихожанин и паломник.

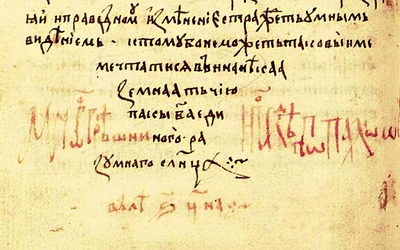

Сергий Радонежский на Рязанской земле

Год: 1386 г. (приблизительно 27 (14) ноября

Место: г. Рязань.

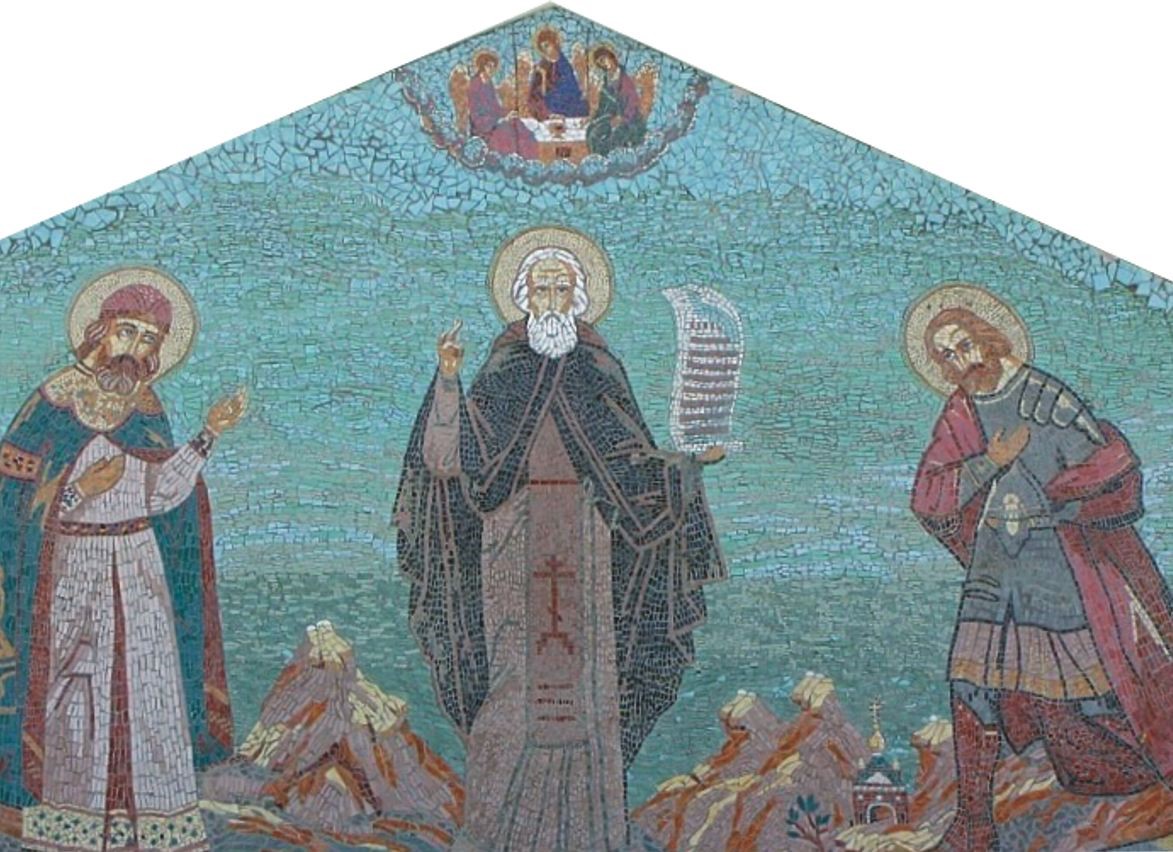

Фреска на Сергиевском храме 1697г., в Свято-Троицком монастыре Рязани. Прп. Сергий примиряет кн. Дмитрия и кн. Олега

Как упоминается в некоторых русских хрониках, на Филиппово заговенье известный своей святостью на всей Руси Сергий, игумен Радонежский, ездил в Рязань, чтобы примирить рязанского великого князя Олега Ивановича с великим князем московским Дмитрием Ивановичем Донским.

Н.М. Карамзин пишет так: «Муж, знаменитый святостью, игумен Сергий, взял на себя дело миротворца: ездил к Олегу, говорил ему именем веры, земли Русской и смягчил его сердце, так, что он заключил с Дмитрием вечный союз, утверждённый после семейственным: Феодор, сын Олегов, (в 1387 году) женился на княжне Московской, Софии Дмитриевне».

Время для своей миссии Сергий выбрал не случайно. В ноябре начинался Рождественский пост - один из самых продолжительных в православном календаре.

За время более чем месячного поста перед Рождеством Христовым каждый уважающий себя христианин должен покаяться, покаяться от неправедных дел пред образом Христа, простить своих недругов.

Было в чем каяться Олегу. И Сергий надеялся помочь ему в этом покаянии на исповеди, поскольку авторитет Сергия простирался не только на московские, но и на другие православные земли. Времени для переговоров было достаточно, они сопровождались, как это принято в православном мире, ежедневными монастырскими и совместными с княжеским двором богослужениями, и исповедальными беседами с глазу на глаз.

Примерное содержание и главная суть этих бесед нам известны: Сергий призывал Олега к патриотическим действиям за православную христианскую веру, за союз с московскими братьями во Христе, за единство Русской земли.

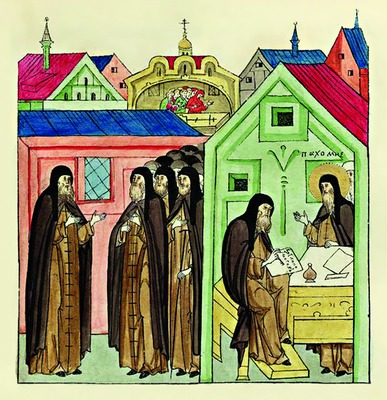

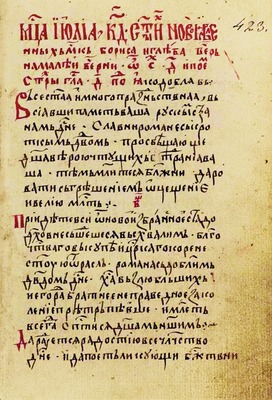

Нельзя не привести слова «Никоновской летописи», рассказывающие о ходе мирных переговоров Сергия с Олегом Ивановичем Рязанским и об итогах миссии Сергия, уж очень поэтично рассказывал обо всем русский летописец: «...преподобный же игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словами и речами, благодатью данною ему от Святого Духа много беседовав с ним о пользе души, о мире и о любви; князь великий же Олег приложил свирепство свое на кротость, и утешился, и укротился, и умилился великой душою, устыдился столь святого мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь из рода в род и возвратился преподобный игумен Сергий с честью и с славою многою в Москву, к великому князю Дмитрию Ивановичу, и достойно хвалим быть славен и честен от всех»...

И авторитет, и живая сила речей великого Сергия были настолько убедительны, что Олег согласился на полный и окончательный мир с Дмитрием Донским, с Московской землёй, хотя оба княжества на этот момент весьма серьёзно разъединяла густо пролитая кровь.

Ответственная миссия была выполнена.